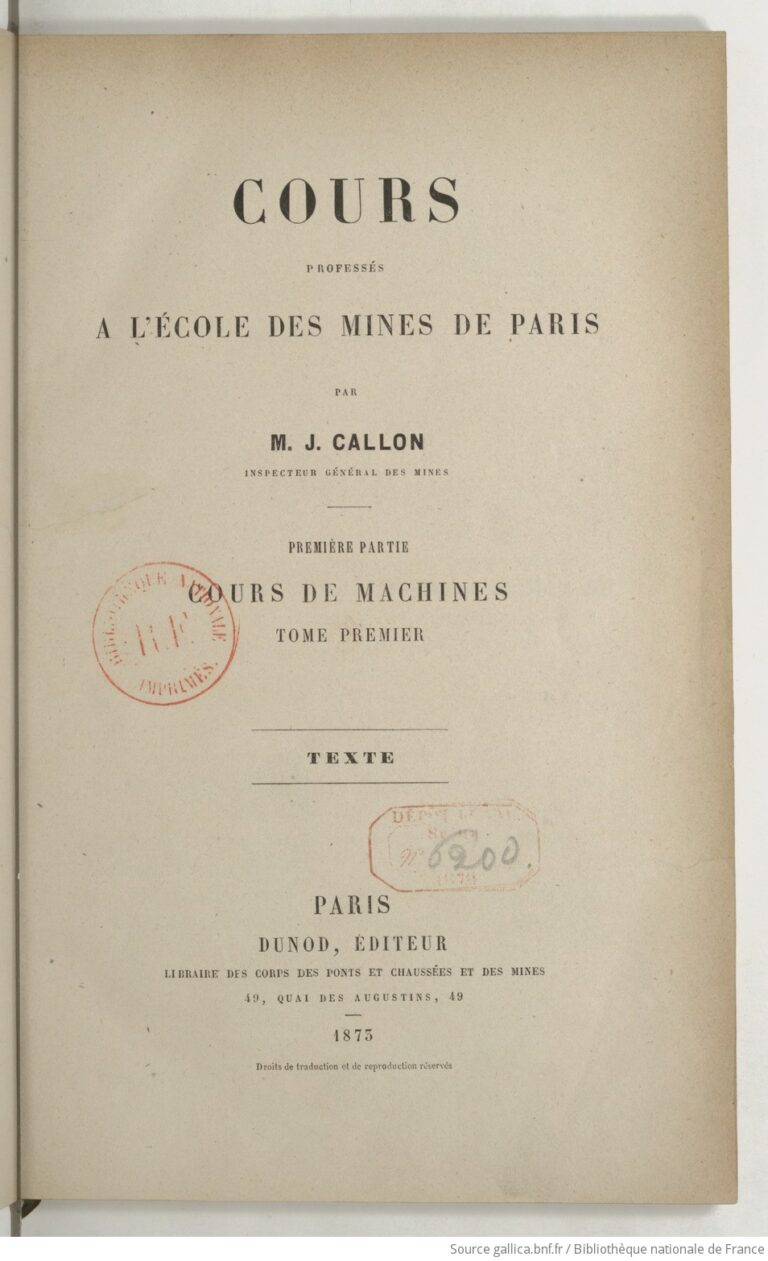

L’intelligence artificielle au service des citoyens : la France doit regarder vers l’Europe

Face aux mutations accélérées des technologies d’intelligence artificielle, la France ne peut plus se contenter d’approches introspectives. C’est en observant les réussites de ses voisins européens qu’elle trouvera des modèles efficaces pour adapter ses services publics aux enjeux du XXIe…...